広大な国土と多様な文化背景を持つ国において、医療制度の特徴は独特な進化を遂げてきた。とりわけ感染症対策や公衆衛生の分野は、医療だけでなく政策や国民意識とも密接に関わってきた。国民の健康を守るうえで、感染症蔓延防止策としてワクチン接種は重要な位置づけとなっている。幼児期に受ける各種ワクチンから、高齢者向けの予防接種まで、幅広い年齢層への普及が進められているのが現状である。しかし、その運用と普及には課題も多い。

まず、接種体制の整備について触れると、国では各州ごとに保健局が独自にプログラムを持っているため、統一的な事業というよりは、地域自治体ごとに細かな運用が異なり、多様なアプローチが見られる。全国的には特定のワクチンの推奨接種や必須とされるものがあるが、細かな実施要領は州ごとに異なるルールが定められている。教育現場でも、入園・入学時に予防接種の証明書提出を義務付けられることが多く、それが接種率の向上に一定の効果を与えている。とはいえ、宗教的信条や哲学的理由などに基づく免除規定も残っており、それが接種率の地域差を生む要因となっている。費用負担の面でも国固有の特徴がある。

多くの国民は民間の健康保険に加入しているが、ワクチン接種に関しては公的プログラムや各種補助が存在している。特に低所得層や子ども向けには無料接種制度が提供されており、保健所や特定の医療機関などで無料で受けることができる。ただし、成人や特定のワクチンについては自己負担が発生する場合があるなど、地域や保険のカバー範囲によって実際の負担額は異なる。新しいワクチンの承認や普及についても独自の動きがある。例えば、広く話題となった感染症の世界的流行時には、緊急使用許可という枠組みにより迅速に接種が進められた。

公衆衛生を担う政府機関が主導となり、医療機関や薬局で接種できる体制が短期間に整えられた。この時、情報発信や予約管理もデジタルプラットフォームを活用するなど、現代的な方法が即座に投入された。しかし、大規模な接種の一斉施行は国民の健康リテラシーや情報格差の問題にも直面することになった。情報の伝達や啓発活動も特徴的である。例えば、新ワクチンの導入時には積極的なキャンペーンが展開されるが、その内容や推奨度、信頼性についてはニュースやインターネット上で多様な意見が飛び交うことになる。

これによって国民の間に理解が浸透しやすい反面、不確かな情報への不信感や誤解も広がりやすいというジレンマも現れる。医療制度に対する信頼度や、個人の選択を重んじる社会的背景もあり、接種の自由度が残されていることも影響している。医療提供体制の中では、家庭医や小児科医から薬局チェーンまで、複数のプレイヤーが接種事業を担う。医師は患者ごとの背景やアレルギー、持病を考慮した上でワクチンを勧奨または管理し、薬局などでも看護師や薬剤師による即時接種サービスが行われている。これにより、アクセスの良さや利便性が確保されている一方、接種記録の一元化が難しい点や、正しい接種間隔の管理に手間がかかるとの声もある。

また、感染拡大リスクの高いコミュニティや集団生活を送る老人ホーム、保育施設などでは、積極的な接種を求める一方で、ワクチンのアクセス不足が課題となることもある。地方の小規模な町や医療機関の少ない地域では、専門スタッフや医療資源の確保が難しく、キャンペーンの規模や頻度が限定されやすいという実態も指摘されている。州政府はモバイルクリニックなどを用いた出張接種や、無料の公共輸送手段の提供を進め、格差解消に努力を重ねている。研究開発の面でも活発な動きが見られる。ワクチン分野では医科大学や研究機関が日進月歩の成果を上げており、世界的な臨床試験や新技術開発への参加も盛んである。

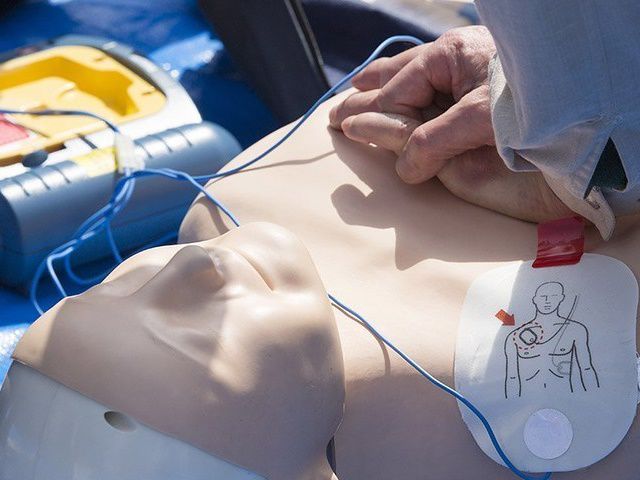

医療従事者や一般国民への研修も重視されており、接種手順や合併症対策、円滑なコミュニケーションの取り方なども現場で学ぶことができる。医療費全体が高い水準にあることから、予防重視型の政策と啓発の割合が高いのも特徴だ。合理的な運営によって医療リソースの集中を防ぎ、重症化防止や高額な治療費の抑制を意図したワクチン普及への努力は、今後も不可欠であり続けるだろう。分断や多様性と向き合いながらも感染症予防の社会的利益が追及されている。これらの経験や知見は、社会と医療のあり方を模索する世界各地の参考ともなっている。

広大な国土と多様な文化背景を持つ国では、感染症対策やワクチン接種の運用が地域ごとに大きく異なり、社会制度や国民意識とも密接に影響し合いながら独自に発展してきた。各州の保健局が独自プログラムを持ち、入学や入園時のワクチン証明義務化が接種率向上に役立つ一方、宗教・哲学的理由による免除規定が地域差を生んでいる。ワクチン費用は国や公的補助で抑制されることもあるが、成人や特定ワクチンでは自己負担も残るなど、保険や自治体の仕組みによる格差も見られる。新ワクチン導入時は政府主導による迅速な体制構築が進められるものの、デジタル予約や情報発信が情報格差やリテラシーの問題も浮き彫りにした。一方、情報伝達や啓発活動においては多様な意見や不確かな情報が流通し、自由な選択を尊重する社会背景が接種率や信頼性に影響を与えている。

接種主体は医師・薬局・看護師など多岐にわたり、利便性向上の反面、接種記録の一元化や管理の課題も残る。地方や高齢者施設など資源の届きにくい地域では、モバイルクリニックや公共輸送活用など格差解消策が模索されている。研究開発も盛んで、現場の研修や技術向上が推進されるなか、高い医療費を背景に、予防重視と合理的運営による感染症対策の重要性は今後も続くだろう。この国の多様な経験と対応は、世界の医療制度にも示唆を与えている。