病気の世界的流行を受けて、公衆衛生で果たす役割が注目されるようになった背景には、多様な医療制度の歴史がある。その中で北米大陸のある国の姿は、他の先進工業国とはやや異なる特徴を備えている。たとえば病院やクリニックの多くが民間の運営であり、民間保険によって収益源と患者のケアが結びついた構図になっているのが特徴である。医療サービスへのアクセスには大きなばらつきが見られ、所得や地域によって受けられる治療の内容や質も変わる傾向が強い。そのため人々は予防策を重視し、接種プログラムなどの公的取り組みが重要視される。

この国においては、ワクチンの普及率の高さが世界でも有数である一方、誤情報も広がりやすい社会的基盤がある点は決して見逃せない。特に公衆衛生に関する議論は多様であり、医学的根拠に対し疑問を呈する意見も少なくない。小児の予防接種一つとっても、異なる州ごとに接種の義務化の程度や条件はさまざまである。多くの州では特定のワクチンが義務付けられているが、宗教や思想による免除制度も用意されている。この柔軟さが時折社会的対立の種となる。

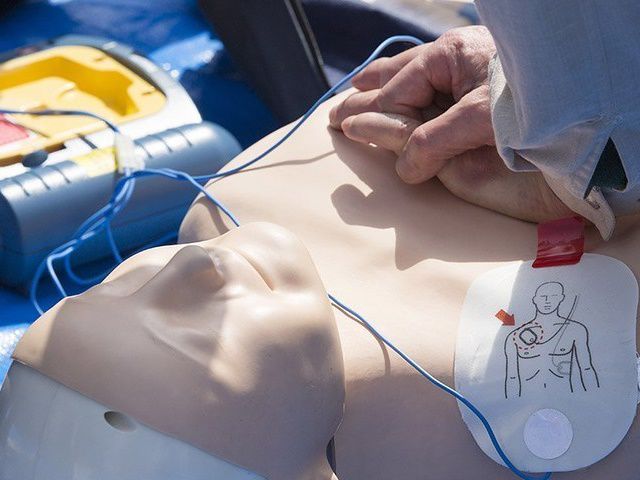

医療について語る場合、緊急外来の充実した体制がしばしば言及される。救急医療は先進的と言えるが、費用が非常に高額となるケースも多い。保険未加入者は高額な医療費を負担するリスクを抱え、慢性的な疾患の予防よりも症状が悪化してからの受診に傾く傾向が続いている。こうした課題を是正しようとする連邦・州レベルでの制度改革も進められてきたが、根本的な解決には至っていない。ワクチンプログラムに目を転じると、新型感染症流行時には臨時の接種会場が各地に設けられ、大規模な接種キャンペーンが実施された。

大規模な流通網や電子的な登録システムの整備により、迅速な対応が実現可能となった。一方で都市部と農村部では情報格差やアクセスの公平性に課題もあった。医療リテラシーの違いも接種機会に影響を与え、多様な社会的階層や人種、文化的背景による意識の差が浮き彫りとなった。また、この国ではワクチン開発自体でも大きな存在感を発揮している。複数の企業や公的研究機関の協力により、革新的なワクチンが開発され、多国間での承認に至るまでのスピードは世界を驚かせた。

この背景には、高度な研究インフラと専門職の人材が集積していること、そして民間セクター資本投下の規模が世界有数であることがある。それにも関わらず、全住民が平等に恩恵を受けられるわけではなく、医療費や保険加入の可否が格差を生み続けている。医療サービス全般においては高度な技術導入が進められている。遠隔診療や健康管理用のアプリケーション、遺伝子情報に基づいた医薬品の開発など最先端の分野でも発展が著しい。しかし、実際にそれら最新技術が地域や所得による障壁なく利用されているかというと、そうとは限らない。

地方部の医療機関では最新設備の導入が難しい場合が多く、専門医師が不足している地域も目立つ。その結果、先進的治療の多くは都市部の限られた層に集中しやすい現実がある。ワクチンに対する意識調査をみると、全体としては肯定的な意見が多いが、根強い不信感も消えていない。政府や製薬企業、専門家による広報活動の効果と、個人が持つ自由意志との間で微妙なせめぎ合いが展開される。特に子どもへの接種をめぐっては、保護者の意志を尊重する州法や、共同体単位での自主的な取り組みなど制度が入り組んでいることも独特である。

情報伝達を通じて社会全体の健康意識を底上げする必要性が繰り返し指摘されている。医療とワクチンをめぐるこの国の特徴は、個人の自己決定権と公的利益の両立に常に課題を抱えていることに尽きる。それゆえ新たな感染症が拡大した際、迅速なワクチン開発と接種体制構築、そして医療アクセスの拡大に全力が傾けられる。医療の発展とともに社会的な公正や命の公平性についても問い直され、その試行錯誤が今なお続いている。本記事は、北米のある国――主にアメリカ合衆国――の医療とワクチンに関する特徴や課題について論じている。

医療制度は民間主体で成り立ち、民間保険の加入状況が医療サービスへのアクセスや治療の質を大きく左右する。このため、所得や居住地などによる格差が顕著であり、十分な医療を受けられない層も少なくない。ワクチン接種に関しては、非常に高い普及率と先進的な開発力を有し、感染症流行時には迅速な対応がとられる一方で、誤情報や医学的不信感も広がりやすい土壌が存在する。州ごとに予防接種の義務化や免除条件が異なり、個人の自由や宗教的価値観が制度設計に強く反映されている点も特色である。高度な医療技術や遠隔診療などの最先端サービスが導入されているが、それらの恩恵が都市部や高所得層に集中し、地方や低所得者層には行き届きにくい現実も浮き彫りとなっている。

こうした状況に対し、医療改革や情報リテラシー向上の必要性が繰り返し強調され、社会全体で公正性と個人の権利のバランスを模索する試みが続いている。医療の進歩とともに格差是正と公平な医療へのアクセスの実現がいっそう問われていることが、この記事の重要な指摘である。